Источник: Отделение химии и наук о материалах РАН

Коллектив учёных из нескольких российских научных центров провёл масштабную исследовательскую работу, знаменующую важный шаг в развитии органической фотовольтаики. Исследование под названием «Раскрытие взаимосвязи между УФ-фотостабильностью сопряжённых полимеров и их молекулярной структурой: важность триплетных состояний!» обобщает результаты систематического анализа почти 250 различных сопряжённых полимеров. Результаты опубликованы в журнале Advanced Energy Materials.

В работе приняли участие исследователи из Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Института физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН и Уральского федерального университета, а также кафедры фундаментальной физической и химической инженерии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

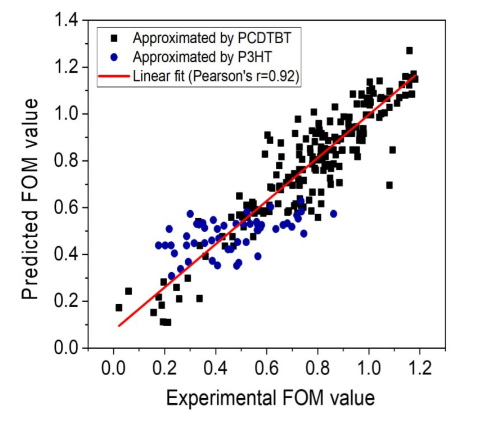

«В работе обобщены результаты масштабного исследования почти 250 сопряженных полимеров на предмет их стабильности под действием света. Впервые удалось количественно описать скорость деградации сопряженных полимеров на основе дескрипторов для структурных блоков, входящих в их состав. Достигнутая точность предсказания (коэффициенты линейной корреляции Пирсона более 0,9) позволяют теперь направленным образом создавать новые, более стабильные материалы для органических солнечных батарей. Предложенный подход можно смело назвать прорывным, так как он открывает принципиально новые возможности для дальнейшего развития органической фотовольтаики», — отметил руководитель исследования, заведующий отделом кинетики и катализа ФИЦ ПХФ и МХ РАН Павел Трошин.

Органические солнечные элементы (ОСЭ) — перспективная технология, уже достигшая КПД свыше 20 %. Однако их широкому коммерческому применению мешает одна ключевая проблема — недостаточная стабильность. Материалы в ОСЭ деградируют под воздействием солнечного света, особенно ультрафиолетового (УФ), что резко сокращает срок их службы.

Чтобы заполнить этот пробел, авторы провели беспрецедентное по своему масштабу исследование. Для количественной оценки скорости деградации был введён специальный параметр — «figure of merit» (FOM).

Главным достижением работы стала разработка эмпирической модели, которая позволяет предсказать фотостабильность полимера, основываясь лишь на его молекулярной структуре. Учёные разбили полимеры на составляющие «строительные блоки» и для каждого из них определили дескриптор стабильности (δ).

Расчётная стабильность полимера определяется простым суммированием дескрипторов входящих в его структуру блоков. Точность этой модели оказалась исключительно высокой: для >240 полимеров предсказанные значения FOM с высокой точностью совпали с экспериментальными (коэффициент корреляции Пирсона r = 0,92).

Было обнаружено важное явление: оказалось, что упорядочение полимерных цепей в пленках и, в особенности, кристалличность материала ускоряют деградацию. Это явление связано с ускоренным протеканием в таких системах межмолекулярных реакций, которые инициируются под действием света.

С помощью квантово-химических расчётов учёные раскрыли физическую природу наблюдаемых закономерностей. Ключевую роль в процессе деградации играют триплетные возбужденные состояния (T1). Была обнаружена чёткая корреляция: чем ниже энергия триплетного состояния T1 у строительного блока, тем быстрее деградирует полимер на его основе.

Представленное исследование имеет фундаментальное и прикладное значение. Впервые предложена высокоточная количественная модель, позволяющая предсказать фотостабильность полимера ещё до его синтеза, лишь по молекулярной структуре. Во-вторых, ранжирование строительных блоков по их вкладу в стабильность даёт чёткие инструкции по созданию новых, более стабильных материалов. Наконец, работа устанавливает чёткую физическую взаимосвязь между молекулярной структурой материалов, их электронным строением (энергией триплетных состояний) и скоростью фотодеградации.

Предложенный в работе подход открывает принципиально новые возможности для направленного дизайна новых органических полупроводниковых материалов, сочетающих как высокую эффективность работы в органических солнечных батареях, так и длительный срок службы, что является критически важным для будущего коммерческого успеха органической фотовольтаики.