В канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы чтим память ветеранов, чьи подвиги увековечены медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

В годы Великой Отечественной войны медалью «За победу над Германией» награждали тех, кто проявил мужество на фронте или в тылу, приближая долгожданный май 1945 года. Среди награждённых были и те, чьи судьбы после войны оказались неразрывно связаны с наукой. В городе Черноголовка, ставшем центром исследований в области химической физики, эти ветераны продолжили служение Родине — уже в лабораториях института химической физики АН СССР (ныне ФИЦ ПХФ и МХ РАН)

Ададуров Геннадий Алексеевич – отдел высоких динамических давлений

Амелин Александр Николаевич – отдел снабжения

Афанасьев Николай Афанасьевич – отдел горения и взрыва

Беляков Дмитрий Семенович – отдел главного энергетика

Богдашев Николай Александрович – автохозяйство

Болховитинов Борис Николаевич – первый отдел

Большаков Егор Леонидович – озеленение

Бубнов Георгий Михайлович – отдел главного механика

Букшта Павел Семенович – отдел снабжения Бутынин Алексей Георгиевич – автохозяйство

Варганов Николай Александрович – криогенная станция

Ветлов Герасим Федорович – Отдел снабжения

Водопьянов Александр Капитонович – Гражданская оборона

Водопьянов Владимир Капитонович – производственно-технологический отдел

Вольперт Айзик Исакович – математический отдел

Воробьев Лев Владимирович – отдел кинетики химических и биологических процессов

Глазков Константин Александрович – гражданская оборона

Евдокимов Владимир Иванович – институт новых химических проблем

Еременко Леонид Тимофеевич – отдел горения и взрыва

Зевакин Георгий Иннокентьевич – производственно-технологический отдел

Качурин Иван Михайлович – ВВО

Котельников Алексей Алексеевич – институт новых химических проблем

Крашенинников Владимир Петрович – производственно-технологический отдел

Крицкий Алексей Владимирович – отдел главного энергетика

Кузнецов Виктор Александрович – отдел горения и взрыва

Курбангалина Фарида Хафизовна – отдел химических и биологических процессов

Лазарев Анатолий Иванович – институт новых химических проблем

Левина Людмила Васильевна – Здравпункт

Линде Владимир Робертович – химико-технологический отдел

Лобанов Василий Петрович – АХО

Маев Егор Ильич – озеленение

Мартынов Иван Васильевич – член-кор. РАН

Мартынов Яков Мартынович – первый отдел

Мельников Николай Павлович – отдел главного механика

Мозговой Александр Егорович – автохозяйство

Моложен Тамара Николаевна – Канцелярия

Морковичев Иван Сергеевич – отдел строения вещества

Нахалов Аркадий Иванович – вычислительный центр

Нестеров Яков Федорович – автохозяйство

Повзнер Александр Яковлевич – Математический отдел

Пушкарев Василий Алексеевич – ВВО

Румянцев Павел Иванович – производственно-технологический отдел

Рысаков Иван Петрович – вычислительный центр

Савин Анатолий Петрович – АХО

Семенов Александр Дмитриевич – автохозяйство

Семенова Вера Александровна – институт новых химических проблем

Семионов Семен Агеевич – автохозяйство

Скачков Петр Васильевич – отдел снабжения

Смирнов Иван Дмитриевич – криогенная станция

Степанов Иван Степанович – ремонтная группа

Тарнопольский Борис Львович – математический отдел

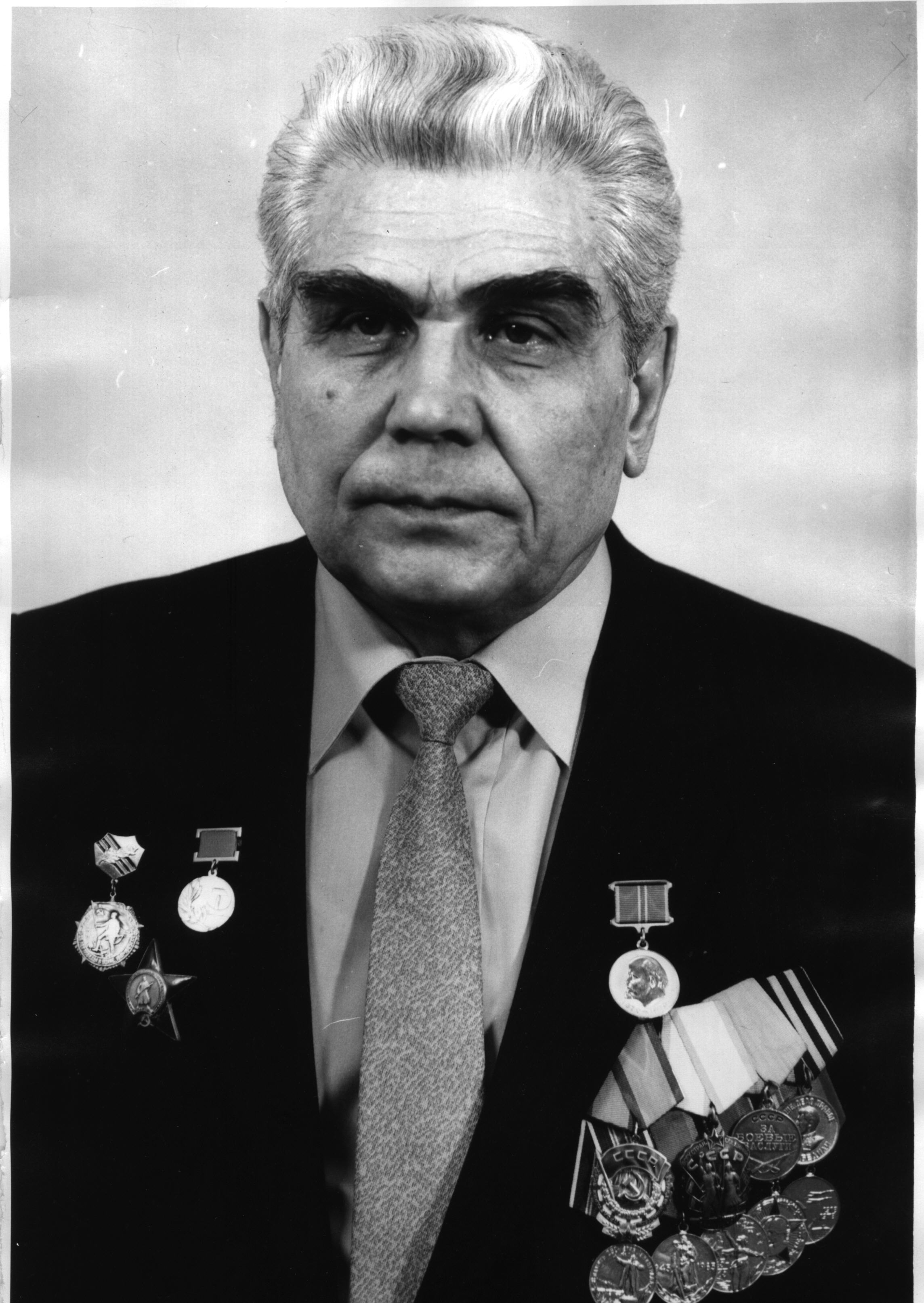

Товмасян Гайк Мушегович – Первый отдел

Устинов Виктор Егорович – Ремонтная группа

Храмцов Николай Иванович – Криогенная станция

Чемерис Константин Николаевич – АХО

Юдкин Алексей Васильевич – отдел главного механика

Бутынин Алексей Георгиевич, гвардии младший сержант (краснофлотец), уроженец д. Черново, Ногинского р-на, Московской области был призван на военную службу в Красную армию в 1940 году в железнодорожных артиллерийских войсках (19 отдельная железнодорожная батарея 101 железнодорожной артиллерийской бригады Краснознаменного балтийского флота) мотористом, где показал себя дисциплинированным, ответственным воином.

Бутынин Алексей Георгиевич, гвардии младший сержант (краснофлотец), уроженец д. Черново, Ногинского р-на, Московской области был призван на военную службу в Красную армию в 1940 году в железнодорожных артиллерийских войсках (19 отдельная железнодорожная батарея 101 железнодорожной артиллерийской бригады Краснознаменного балтийского флота) мотористом, где показал себя дисциплинированным, ответственным воином.