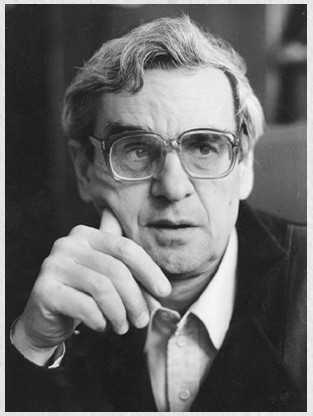

В грозном октябре 1941 г. Анатолий Иванович уходит на фронт. Принимал участие в боях на Северо-Западном фронте. Летом 1942 г. Анатолий Иванович был тяжело ранен. Длительное лечение в госпиталях. Решение комиссии: годен к нестроевой. Победный май 45-го встретил в рядах Советской Армии. Демобилизовался только в октябре 1945 г. Ратный труд ветерана Великой Отечественной отмечен медалью “За победу над Германией”.

С 1965 г. Анатолий Иванович руководил химико-аналитической лабораторией Института новых химических проблем АН СССР. Имел около 130 опубликованных работ, кандидат химических наук. Своим богатым опытом работы щедро делился с молодыми специалистами. За успехи в трудовой деятельности в мирные послевоенные годы Анатолий Иванович награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»

Благодарим Сергея Павловича Шилкина и Галину Евгеньевну Савельеву за участие в подготовке публикации