No post found

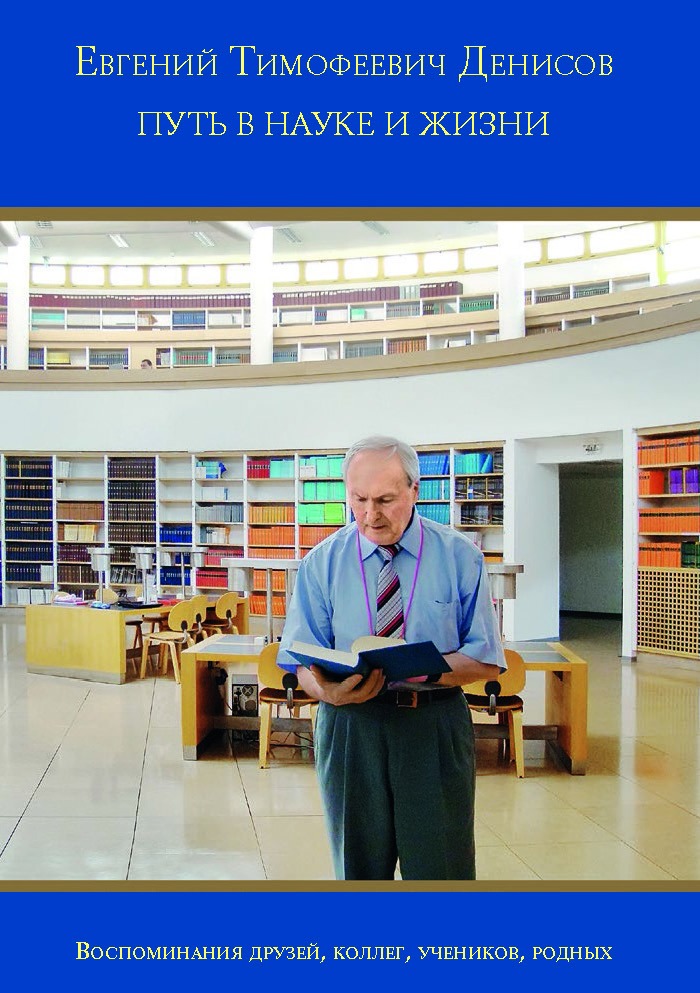

Евгений Тимофеевич Денисов: Путь в науке и жизни

Евгений Тимофеевич Денисов: Путь в науке и жизни. (*.pdf)

Воспоминания друзей, коллег, учеников, родных

Е 14 / Сост. Т. Г. Денисова. – М.: ИП Соколова А. А., 2020. – 360 с.

Книга издана к 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, доктора химических наук, профессора Евгения Тимофеевича Денисова, внесшего большой вклад в развитие физической химии и химической кинетики.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей науки.

УДК 541.128.12

ББК 94

ISBN 978-5-6044547-8-7

Почетный доктор Башкирского Госуниверситета (к 90-летию Денисова Е.Т.)

Из журнала “Вестник Башкирского университета”, 2020, т. 25, №2, С. 455-460.

Авторы: Л. Р. Еникеева, А. Я. Герчиков, Т. Г. Денисова, С. Л. Хурсан

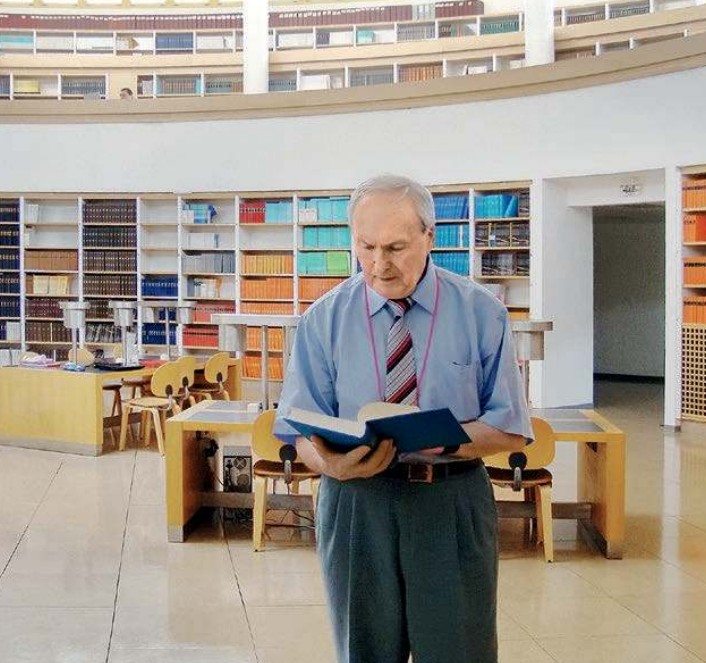

Выдающийся отечественный ученый, специалист с мировым именем в области физической химии и химической кинетики, доктор химических наук, профессор Евгений Тимофеевич Денисов родился 19 июня 1930 г. в Калуге. Все свои годы он был верен науке. Его работы в значительной степени определяют уровень развития химической кинетики не только в российской, но и в мировой науке. Евгений Тимофеевич внес неоценимый вклад в развитие химической науки в Башкортостане, его усилиями была создана кафедра химической кинетики в Башкирском государственном университете. Научные и организаторские заслуги Е. Т. Денисова перед университетом были оценены по достоинству, и в 2009 г. ему было присвоено высокое звание Почетного доктора Башкирского госуниверситета. Настоящей публикацией мы отдаем дань памяти выдающегося ученого и вспоминаем знаковые вехи его славного научного пути.

Выдающийся отечественный ученый, специалист с мировым именем в области физической химии и химической кинетики, доктор химических наук, профессор Евгений Тимофеевич Денисов родился 19 июня 1930 г. в Калуге. Все свои годы он был верен науке. Его работы в значительной степени определяют уровень развития химической кинетики не только в российской, но и в мировой науке. Евгений Тимофеевич внес неоценимый вклад в развитие химической науки в Башкортостане, его усилиями была создана кафедра химической кинетики в Башкирском государственном университете. Научные и организаторские заслуги Е. Т. Денисова перед университетом были оценены по достоинству, и в 2009 г. ему было присвоено высокое звание Почетного доктора Башкирского госуниверситета. Настоящей публикацией мы отдаем дань памяти выдающегося ученого и вспоминаем знаковые вехи его славного научного пути.

Геннадий Николаевич Богданов (к 85 – летию со дня рождения)

Богданов Геннадий Николаевич − ведущий специалист в области биохимической физики, заведующий Отделом кинетики химических и биологических процессов (1994–2004), Ветеран ИПХФ РАН.

Геннадий Николаевич родился в г. Брянск 25 мая 1934 г. в рабочей семье. Его детство пришлось на суровые годы Великой Отечественной войны и тяжёлые послевоенные годы. Воспоминания о военном детстве остались на всю жизнь: «Я родился в Брянске в 1934 г. Напротив барака, где мы жили, когда началась война, располагалась воинская часть. Солдат кормили гречкой с мясом, которую давали попробовать и нам, играющим рядом детям. Хорошо помню, как в 41-м немцы бомбили город, как мы скрывались на кладбище, как однажды меня взрывной волной швырнуло по всей длине коридора нашего барака. Помню первую эвакуацию в Ворошиловград, разгромленный состав с беженцами на станции Лиски. До сих пор страшная картина наплывает из глубин памяти: оторванная детская ножка в ботиночке. Потом был Омск. Там радовались Победе, как, может, никогда в жизни больше не радовались. Через три года возвратились (из эвакуации) в Брянск».

После окончания в 1953 г. школы с медалью Г.Н. Богданов поступил на химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Уверенность в том, что станет химиком, появилась в 10 классе: «Тогда наш класс повели в кислородный цех Брянского машиностроительного завода. Потехи ради мы стали наливать в шапки жидкий кислород. Когда выходили из цеха, в дверях кто-то из ребят бросил в мою шапку тлеющую спичку. Был взрыв, и у меня обгорело все лицо. Через 10 дней обгоревшая кожа снялась как маска. Под ней оказалась юная здоровая кожа. Наш учитель химии сказал, что за всем этим сокрыта большая наука – химия. С этого дня я знал, что стану химиком».

Вступительные экзамены в МГУ для медалистов в то время представляли собой собеседование, тематика которого была чрезвычайно широкой, и некоторые вопросы были совсем далеки от химии. Геннадий Николаевич рассказывал об этом так: «Пришлось тогда выдержать так называемое собеседование, которое, быть может, оказалось посуровее экзамена. Пришлось на ходу соображать, что такое электролитическое восстановление нитробензола, рассказывать о фосфорных кислотах, прочитать басню о критике, перечислить песни на слова поэта Некрасова». Это казалось невероятным – выдержать такое испытание школьнику, никогда до того не бывшему в столице, прошедшему через страшные военные и послевоенные тяготы.

На химическом факультете МГУ особенно посещаемыми были лекции по органической химии, которые читал академик Александр Николаевич Несмеянов, в то время президент АН СССР. В большой аудитории на 300 человек слушатели из разных институтов Москвы сидели на ступеньках. А.Н. Несмеянов поддерживал развитие смежных наук, в частности на грани химии и биологии. Для подготовки специалистов в области смежных наук он создал при президиуме АН СССР аспирантуру, которая стала называться Несмеяновской и в которую без экзаменов были зачислены лучшие выпускники химического факультета 1958 г. В их числе был и Г.Н. Богданов, закончивший в 1958 г. химический факультет МГУ с отличием. Несмеяновские аспиранты слушали лекции ведущих специалистов по биологии, биохимии и для выполнения практической работы были прикреплены к институтам, в которых начинали развиваться смежные науки. Так Геннадий Николаевич был направлен в Институт химической физики АН СССР, где Николай Маркович Эмануэль, в то время заведующий лабораторией органических веществ, начал развивать работы по физико-химическим основам онкологии и лучевого поражения.

Геннадий Николаевич вспоминает: «Как ни странно, о человеке, который сыграл в моей научной судьбе решающую роль, я, когда учился на химфаке, совершенно не знал. Я познакомился с ним уже в аспирантуре – быстрый высокий красивый Николай Маркович. Он только начал заниматься противораковыми и противолучевыми препаратами и поручил мне подготовку большого обзора литературы. Под руководством Николая Марковича я выполнил диссертационную работу по химии ингибиторов-антиоксидантов и был зачислен на должность младшего научного сотрудника в группу экспериментальной онкологии Нины Петровны Коноваловой». Эта группа была создана в 1958 г. в лаборатории окисления органических веществ Н.М. Эмануэля в Институте химической физики АН СССР в Москве.

После окончания аспирантуры Геннадий Николаевич в 1962 г. приехал жить и работать в строящуюся в те времена Черноголовку. Он охотно делился своими первыми впечатлениями о поселке, ставшем ему родным: «Первый раз я был в Черноголовке ещё аспирантом в 1961 г. в кафе «У Розы», первом и единственном тогда очаге культуры на улице Первой (где сейчас магазин «Канцпарк», – Л.Б.). На улице Первой вся левая сторона была построена, на правой стоял только один дом под номером 2, а дальше шли огороды, ещё дальше – поля орошения».

В Черноголовке в 1959–1960 гг. уже были лаборатории, по выражению Фёдора Ивановича Дубовицкого, «зачинателей науки в Черноголовке»: Георгия Борисовича Манелиса, Александра Григорьевича Мержанова, Льва Николаевича Стесика, Анатолия Николаевича Дрёмина. Геннадий Николаевич рассказывал, вспоминая о начале своей научной деятельности: «Нина Петровна Коновалова была здесь представителем Николая Марковича и работала с маленькой группой в павильоне на первой (закрытой) площадке. Там в 1962 г. и начались мои исследования кинетики роста опухолей».

Впоследствии в 1976 г. Н.П. Коновалова защитила докторскую диссертацию на тему «Кинетика и химиотерапия экспериментальных опухолей». В 1981г. в числе других сотрудников ИХФ АН СССР ей была присуждена премия Совета министров СССР за создание, экспериментальное и клиническое изучение нового противоопухолевого препарата «Дибунол», в настоящее время – живёт в Черноголовке.

В 1957 г. Николай Маркович Эмануэль, член-корреспондент с 1958 г., академик АН СССР с 1966 г., а в то время заведующий лабораторией органических веществ ИХФ АН СССР, высказал идею о роли свободных радикалов в развитии канцерогенеза и лучевого поражения и использовании ингибиторов радикальных процессов в качестве противоопухолевых и радиозащитных средств, что предопределило целесообразность использования методов химической кинетики цепных реакций для изучения закономерностей развития канцерогенеза и лучевого поражения, а в дальнейшем и других патологических состояний живых организмов.

Биологическое направление работ тогда в Филиале ИХФ АН СССР в Черноголовке (ФИХФ АН СССР) – физико-химическая онкология, – определившее тематику будущего Отдела кинетики химических и биологических процессов, было начато Н.М. Эмануэлем с одобрения и при поддержке Фёдора Ивановича Дубовицкого. Геннадий Николаевич сохранил о Фёдоре Ивановиче интересное воспоминание: «Если охарактеризовать его сверхкратко, то надо сказать о его хватке – хватке железной во всём, чем он занимался, и ещё об отцовско-хозяйском отношении к Черноголовке. Был сам тому свидетель: около первой поликлиники (в четырёхэтажном доме №10 на улице Первой, – Л.Б.) увидел Фёдор Иванович на свежезалитой бетонной дорожке детские следочки. Сердито сказал что-то, тут же присел и принялся ладонью разглаживать, чтобы всё у него в посёлке было без изъяна».

Будущий Отдел кинетики химических и биологических процессов в Институте в Черноголовке начинался, по сути, с группы Н.П. Коноваловой. Геннадий Николаевич высоко ценил организационные способности и личные качества Нины Петровны. Из воспоминаний: «Именно она стояла у истоков создания нашего коллектива и формирования в нём атмосферы сподвижничества, где чувство взаимопонимания и ответственности роднит и скрепляет воедино Личность и Цель».

Сначала для группы Н.П. Коноваловой было выделено помещение на первой площадке, а в марте 1965 г. состоялся переезд в новый корпус с виварием. В группе тогда было около 20 человек. В 1973 г. в будущем Отделе было уже 2 лаборатории: экспериментальной химиотерапии (зав. лабораторией Н.П. Коновалова) и физико-химических основ онкологии, впоследствии – физикохимии биосистем (зав. лабораторией Г.Н. Богданов). Геннадий Николаевич рассказывал об этом этапе своей научной работы так: «Областью моих интересов стала ЭПР-спектроскопия метаболически активных парамагнитных центров в органах и тканях, различающихся скоростью пролиферации и степенью дифференцировки». В период 1960–1970 гг. в лаборатории Г.Н. Богданова были разработаны критерии оценки степени злокачественности и скорости роста опухолей, системного действия опухоли на организм и эффективности противоопухолевого действия противораковых соединений. Были получены новые данные о свободнорадикальных механизмах биотрансформации и цитотоксического действия противораковых антибиотиков. Эти работы были отмечены дипломами Московского отделения Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева (1962 г.), Всесоюзной выставки технического творчества молодёжи (1968 г.) и бронзовой медалью Главного комитета Выставки достижений народного хозяйства СССР «За успехи в народном хозяйстве СССР» (1968 г).

В 1975 г. в будущем Отделе была создана лаборатория молекулярной генетики, заведовать которой Н.М. Эмануэль пригласил известного уже тогда специалиста в области молекулярной биологии доктора биологических наук профессора Игоря Николаевича Тодорова из Института молекулярной биологии и генетики в Киеве. Так начал создаваться Отдел кинетики химических и биологических процессов в Институте в Черноголовке.

Идея Н.М. Эмануэля о роли свободных радикалов в возникновении патологических состояний живых организмов – опухолевого роста, лучевых поражений – объединила представителей разных специальностей: химиков, биологов, биохимиков, врачей, физиков, математиков.

Идея Н.М. Эмануэля о роли свободных радикалов в возникновении патологических состояний живых организмов – опухолевого роста, лучевых поражений – объединила представителей разных специальностей: химиков, биологов, биохимиков, врачей, физиков, математиков.

«Наш коллектив особый – суперштат,

Никто не видел этакого зелья:

ХимБиоМедФизОнкоКиберМат –

Творение эН эМ Эмануэля» (Г.Н. Богданов)

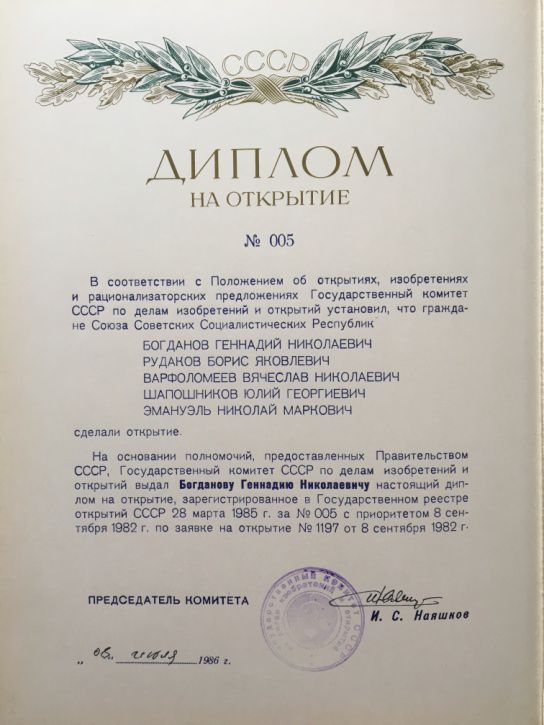

Наиболее важными в своей научной деятельности Геннадий Николаевич считал работы по физико-химическим и медико-биологическим аспектам огнестрельных ран. Эти работы были начаты в 1980 г. под руководством Н.М. Эмануэля совместно с кафедрой военно-полевой хирургии Центрального института усовершенствования врачей, с 1985 г. – с Центральным Институтом травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова АМН РАН, где руководителем работ был Юлий Георгиевич Шапошников, член-корреспондент двух российских академий: Академии наук и Академии медицинских наук. В этот период был проведён большой цикл исследований по изучению свободнорадикальных механизмов травматогенного действия импульсных динамических факторов в условиях модуляции оксидативного стресса. После ухода из жизни Н.М. Эмануэля в 1984 г. научным руководителем работ становится Г.Н. Богданов.

Геннадий Николаевич вспоминает: «Мы значительно продвинулись в развитии изначальной гипотезы Н.М. Эмануэля. Наиболее важным своим вкладом в науку считаю участие в открытии явления возникновения и развития вторичного некроза при огнестрельных ранениях. Это предопределило создание новых методов оценки травматогенного потенциала ранящих снарядов проникающего и запреградного действия, обусловленного механохимическим образованием свободных радикалов и инициирования ими процессов мембранной патологии по типу оксидативного стресса. На этой основе созданы лекарственные композиты для профилактики образования вторичного некроза и высокоэффективного лечения огнестрельных ран».

Результаты этих работ стали предметом зарегистрированного открытия свободнорадикального механизма возникновения вторичного некроза при огнестрельных ранениях, которое нашло применение в разработке терапевтического средства для лечения огнестрельных ран, ожогов и обморожений. Этот цикл работ сотрудников Отдела отмечен Дипломом на открытие Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий. По материалам этих исследований опубликована монография, получены 2 российских патента и 2 авторских свидетельства.

За разработку лечебных средств для профилактики возникновения и развития вторичного некроза при огнестрельной ране и лечения огнестрельных ран Институт проблем химической физики РАН был награждён золотой медалью VIII Московского Международного салона инноваций и инвестиций (2008 г.), золотой медалью XI Международного салона промышленной собственности « Архимед-2008» и серебряной медалью XII Международного салона промышленной собственности «Архимед-2009».

В течение многих лет работы, с самого начала развития биологического направления в Филиале ИХФ АН СССР, Г.Н. Богданов был бессменным заместителем по Черноголовке заведующего Отделом в ИХФ АН СССР в Москве Н.М. Эмануэля. Официально Г.Н. Богданов был назначен на эту должность Постановлением президиума АН СССР № 343 от 18 июня 1965 г. После образования в 1991 г. самостоятельной структурной единицы Института в Черноголовке – ИХФЧ РАН – Г.Н. Богданов был назначен заведующим отделом кинетики химических и биологических процессов. Формирование Отдела проходило при его непосредственном активном участии с 1965 до 1992 гг. в качестве заместителя заведующего отделом кинетики химических и биологических процессов ИХФ РАН и с 1994 до 2004 гг. как заведующего отделом кинетики химических и биологических процессов ИПХФ РАН. Одновременно с 1973 до 2005 гг. Геннадий Николаевич заведовал в Отделе лабораторией физикохимии биосистем. Николая Марковича Эмануэля он считал своим «…главным учителем в науке и наставником в жизни» и всегда вспоминал о нём с душевной теплотой и благодарностью.

Последнее десятилетие он работал в должности ведущего научного сотрудника в лаборатории физико-химической биологии физиологически активных соединений (зав. лабораторией кандидат физико-математических наук Котельникова Раиса Алексеевна), где с его участием вышло несколько публикаций по мембранотропным стереоспецифичным свойствам аминокислотных производных фуллерена.

Последними были публикации с Борисом Сергеевичем Фёдоровым и сотрудниками по адьювантному действию соединений на основе гидроксамовых кислот в комплексной химиотерапии опухолей. Борис Сергеевич Фёдоров – доктор технических наук, заведовал в Отделе лабораторией биологически активных соединений до последних дней жизни.

Геннадий Николаевич Богданов является соавтором более 200 публикаций, включая зарегистрированные отчёты, 1 монографии, 1 открытия, 26 охранных документов на изобретения (авторские свидетельства и патенты). Под его руководством 10 молодых специалистов стали кандидатами наук.

В течение всей жизни в Черноголовке Геннадий Николаевич активно участвовал в жизни ставших ему родными города и Института – дважды депутат Черноголовского сельского Совета депутатов трудящихся (1969 и 1971 гг.), депутат Ногинского городского Совета депутатов трудящихся (1979 г.), председатель Совета молодых учёных, комитет ВЛКСМ, партком, профком, общество «Знание». Будучи аспирантом Н.М. Эмануэля в ИХФ АН СССР (1958–1962 гг.), за лекторскую работу в обществе «Знание» Г.Н. Богданов был награжден грамотами ВЛКСМ. Геннадий Николаевич всегда старался участвовать и в культурной жизни развиваюшегося поселка – театральная студия, КВН…

Его самоотверженный труд и служение обществу отмечены многими наградами – медали «За доблестный труд» (1970 г.), «За трудовую доблесть» (1975 г.), «Ветеран труда» (1986 г.); 2 бронзовых медали Главного комитета ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1968, 1981 гг.); памятные медали «Институт химической физики, 50 лет», диплом и медаль «Памяти академика Эмануэля» за достижения в области химической и биохимической физики; медаль «Ветеран Института химической физики»; знак «Ударник десятой пятилетки» (1981 г.); нагрудный знак Московского областного Совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов «Изобретатель СССР» (1984 г.); благодарность в связи с 50-летием Научного центра в Черноголовке от РАН и Научного центра (2006 г.); благодарность губернатора Московской области (2016 г.); Почётные грамоты и благодарности Института.

Он всегда интересовался жизнью молодёжи – и школьников, и начинающих ученых. В 70 – 80 годы читал школьникам лекции, готовил их к химическим олимпиадам. Наградами были дипломы и почётные грамоты ВЛКСМ. К молодым учёным всегда относился доброжелательно, помогал советом, делился знаниями и опытом работы.

Из поздравления от Дениса Валерьевича Мищенко – аспиранта Г.Н. Богданова, кандидата биологических наук с 2005 г., в настоящее время − руководителя группы экспериментальной химиотерапии опухолей:

«Все, кому посчастливилось учиться и работать под Вашим началом, сохраняют безграничное уважение и признательность к Вам – мудрому педагогу и серьёзному академическому учёному. В день Вашего рождения желаю и дальше быть самым лучшим и самым авторитетным наставником молодых учёных. Новым поколениям будет полезно не только перенять Ваш опыт и знания в науке, но и поучиться энергичности и душевной молодости».

Последний Юбилей. 80-летие Геннадия Николаевича Богданова. 2014 г.

Из поздравления от сотрудников лаборатории физико-химической биологии физиологически активных соединений и группы экспериментальной химиотерапии опухолей: «Вы внесли ощутимый вклад в развитие проблемы безопасности страны, разработав теорию фармакологической коррекции травматогенных поражений организма при военных действиях и техногенных катастрофах. Вы являетесь живым примером для нашей молодёжи. Ваше знание всемирной литературы, музыки, живописи восхищает, вызывает большое уважение. Глядя на Вас, наши молодые сотрудники стремятся не только совершенствовать свои профессиональные навыки, но и расширять кругозор в области достижений всемирной культуры».

Имя Геннадия Николаевича Богданова занесено в энциклопедию «Лучшие люди России», М. Изд-во «Спец-Адрес», 2005, вып. 7.

Он прожил 83 года, из них 4 года – аспирантура в ИХФ АН СССР в Москве (1958–1962 гг.) и почти 55 лет активной работы в ИПХФ РАН в Черноголовке (1962–2017 гг.)

В 2019 году ему исполнилось бы 85 лет.

Химическую династию семьи продолжают две дочери. Обе закончили химический факультет и аспирантуру МГУ, кандидаты химических наук, работают в Институте биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН и на химическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.

Начало династии было положено в 1962 г. Мы поженились и прожили вместе в браке 55 лет – Богдановы Геннадий Николаевич и Людмила Михайловна.

«Что будет завтра? Трудно предсказать:

Растут идеи, множатся решенья.

Но мы готовы лозунг поддержать

Долой застой! Да здравствует движенье!» (Г.Н. Богданов).

Составлено по материалам: Дубовицкий Ф.И., Институт химической физики (очерки истории), Черноголовка 1992; интервью Дроздову М.С., Черноголовская газета, 2004; Институт биохимической физики им. Николая Марковича Эмануэля Российской академии наук, Москва, 2009; архив и патентный отдел Института, семейный архив.

Богданова Л.М., 2019 г.

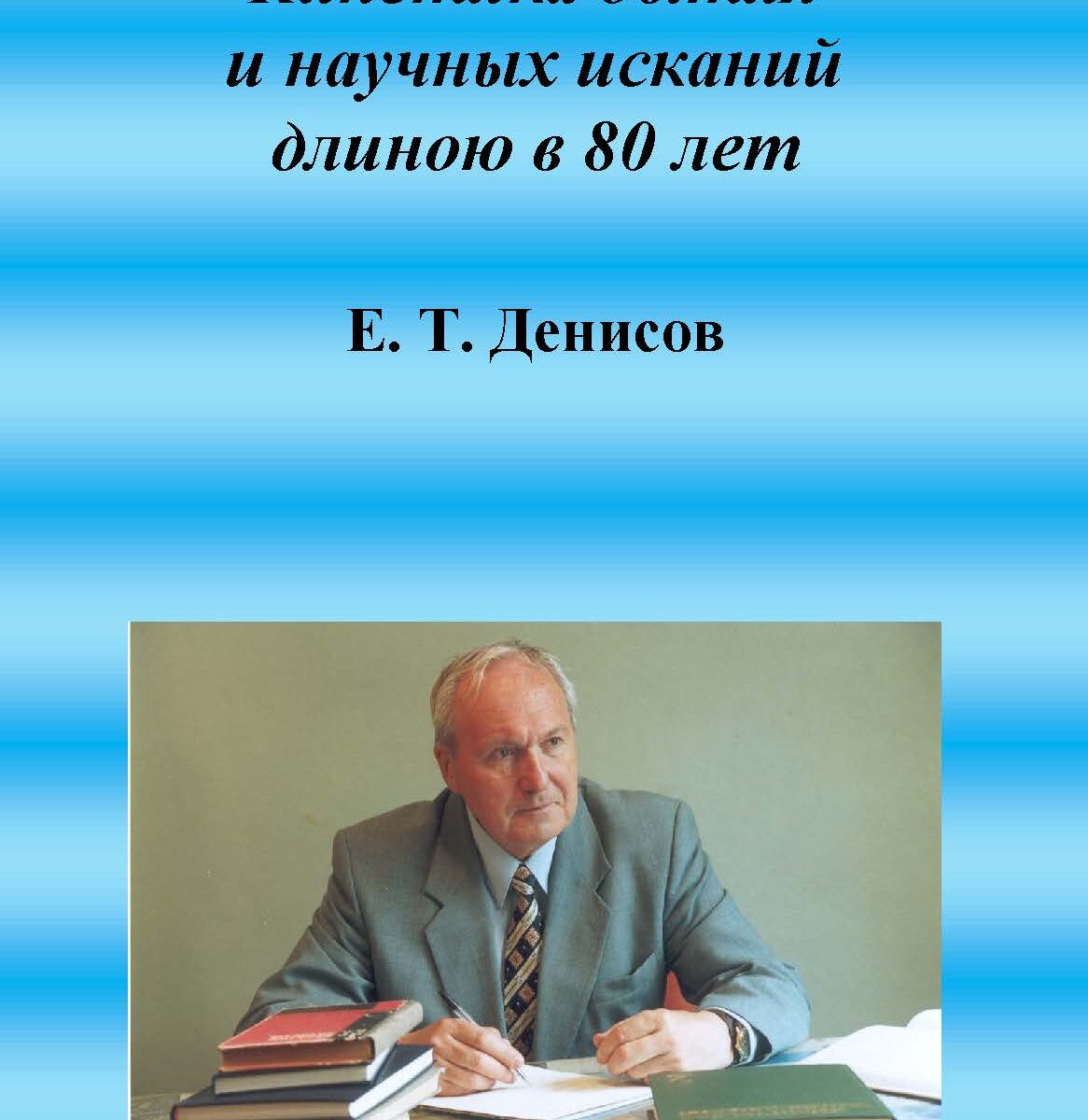

Денисов Е.Т. “Кинетика бытия и научных исканий длиною в 80 лет”

Книга посвящена воспоминаниям автора о его жизни, учебе, научной работе и путешествиях. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей науки.

Денисов Е.Т. “Кинетика бытия и научных исканий длиною в 80 лет” – Москва, 2010 – 223с. (*.pdf)

Предисловие:

“Книга эта − конспект моих воспоминаний о родителях, детстве, учебе, научной работе и событиях жизненного пути. Так как всю свою сознательную жизнь я занимался исследованием, то в книге много о науке, идеях, результатах, спорах и научных событиях, свидетелем и участником которых я был. Отобрано то, что было для меня важно и волновало в тот или иной момент моей жизни. Буду рад, если что-то из написанного здесь будет увлека- тельно не только для меня, но и для каждого, кому интересен трудный, но интересный путь ученого-исследователя в советское и постсоветское время (1948 – 2010). А там как знать? Ведь мудро написано Ф.И. Тютчевым: “Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется”. Я всю жизнь писал научные статьи, обзоры, монографии, учебники и справочники, так что настоящая попытка записать ряд событий и впечатлений моей жизни написана сухо и лаконично. Это, конечно, фактография, а не художественная проза. В этом очерке читатель не найдет ярких сцен, красочных описаний, душевных переживаний, колебаний, сомнений. Только факты, события, споры, наблюдения, сцепления обстоятельств, решения и результаты. Как пел Окуджава: “Как мы дышим, так и пишем, не стараясь угодить“. Я, конечно, задавался вопросом: зачем и для кого я это пишу? Прежде всего, для себя. Но вместе с тем, этот очерк есть и фрагмент истории развития химической кинетики в России, ее научных событий, результатов и поведения людей, ее создававших”.

Е.Т. Денисов, 2010 г.

Ф. И. Дубовицкий “Институт химической физики. Очерки истории”

Предисловие:

Книга посвящена анализу становления и развития основных направлений науки в Институте химической физики за 60 лет его существования: кинетики и механизма химических реакций газовых и конденсированных систем; кинетики химических реакций полимеризационных процессов; кинетики химических реакций в биологических системах; ядерной и радиационной химии; химической генетики; процессов горения, взрыва и детонации.

По своей тематике Институт представляет сложную научную структуру. Однако фундаментом всех изучаемых проблем является кинетика и механизм химического превращения. Это – главная концепция школы основателя и в течение многих лет бессменного руководителя Института химической физики, выдающегося ученого современности, лауреата Нобелевской премии академика Н. Н. Семенова.

Книга написана в виде очерков о каждой лаборатории, ее научном руководителе, о направлении работ и их значении в науке.

Дубовицкий Ф. И. “Институт химической физики (очерки истории)”. – М.: Наука, 1996. – 983с. (*.pdf)

Ф. И. Дубовицкий “О прошлом”

Автобиографический очерк

Дубовицкий Ф. И. “О прошлом”. – Черноголовка: типография ИХФЧ РАН, 1993. – 145с (*.pdf)

В ИПХФ РАН открыли мемориальные доски выдающимся ученым

Две мемориальных доски выдающимся ученым открыли в ИПХФ РАН.

Церемония открытия мемориальных досок выдающимся ученым – профессорам Евгению Тимофеевичу Денисову и Борису Александровичу Розенбергу – состоялась 22 июня в корпусе 2/1 Института проблем химической физики РАН в Черноголовке.

На мероприятии присутствовали близкие, друзья, сотрудники, лично знавшие Е.Т. Денисова и Б.А. Розенберга, ученики, коллеги, последователи.

С приветственным словом к собравшимся обратился директор ИПХФ РАН, академик С.М. Алдошин. Он отметил значимость фигур этих ученых в становлении и развитии российской и мировой науки, института и наукограда:

– Это две яркие фигуры, которых старшее поколение хорошо знает, а молодое поколение должно знать! Это золотой фонд нашей науки, нашего института. Мы очень благодарны сотрудникам ИПХФ РАН, дирекции – всем, кто поддержал инициативу открытия этих двух досок здесь, при входе в корпус, где Борис Александрович и Евгений Тимофеевич работали много лет.

Воспоминаниями об ученых поделились родные, ученики, коллеги, последователи ученых. Выступавшие говорили об уникальных качествах Е.Т. Денисова и Б.А. Розенберга, их феноменальных способностях, полной самоотдаче в работе, важнейших научных результатах… Особо была отмечена их роль в воспитании молодежи.

Открытие мемориальных досок Е.Т. Денисову и Б.А. Розенбергу продолжило традицию увековечивания памяти выдающихся ученых, внесших большой вклад в развитие ИПХФ РАН. В прошлом году в Институте были установлены памятные доски члену-корреспонденту РАН Г.Б. Манелису, докторам физико-математических наук Л.Н. Стесику и А.Н. Дремину, академику А.Г. Мержанову.

Евгений Тимофеевич Денисов – выдающийся ученый-химик, доктор химических наук, профессор. Выпускник химического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова, где в числе его учителей были Н.Н. Семенов и Н.М. Эммануэль. В 1956 году Е.Т. Денисова по рекомендации Н.М. Эммануэля приняли на работу в организованный только что Научно-исследовательский полигон (НИП) ИХФ в Черноголовке.

50 лет своей научной работы Е. Т. Денисов посвятил изучению механизма цепных реакций окисления циклогексана, кумола, вторичных спиртов и карбоцепных полимеров, исследованию ингибиторов окислительных процессов, механизма их действия и реакционной способности; последние годы он занимался разработкой полуэмпирической теории реакционной способности реагентов в радикальных реакциях.

Под руководством Е. Т. Денисова успешно выполнили и защитили диссертацию 45 кандидатов химических наук. В 1969 г. Е. Т. Денисов организовал Кафедру химической кинетики на химическом факультете Башкирского государственного. Многие годы (с 1997 г.) Евгений Тимофеевич читал курс “Кинетика жидкофазных реакций” в Филиале химического факультета МГУ в Черноголовке.

Он стал он первым доктором наук, защитившим степень, будучи жителем молодой Черноголовки. 1979 по 1991 гг. Е. Т. Денисов был членом ЮПАК, академиком Академии Творчества (1992 г.) и Международной Академии (1996 г.).

Борис Александрович Розенберг – крупный ученый в области химической физики высокомолекулярных соединений, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор химических наук, профессор. Его научные интересы были связаны с исследованием кинетики процессов образования и химических превращений полимеров, фазообразования в многокомпонентных полимеризующихся системах, физико-механических и релаксационных свойств полимерных матриц и композиционных материалов на их основе. Борис Александрович закончил Днепропетровский химико-технологический институт в 1965 году, пришел на работу в Химфизику, где работал до конца своих дней и прошёл путь от младшего научного сотрудника до заведующего Отделом полимеров и композиционных материалов. Его обширная научная деятельность характеризуется тесным сочетанием глубоких фундаментальных исследований с их практическим применением. Результаты работ Б.А.Розенберга опубликованы более чем в 600 научных статьях, в том числе 14 монографиях и книгах, им было сделано несколько десятков изобретений.

Наряду с научной работой Б.А. Розенберг активно участвовал в подготовке научных кадров, был профессором Московского физико-технического института (1978-1994 г.), а затем, с 1995г., профессором Подмосковного филиала МГУ в г. Черноголовка. Под его руководством защищено 19 кандидатских и 5 докторских диссертаций.

Из истории теоретического отдела

Теоретический отдел был создан в 2003 году по инициативе академика С.М. Алдошина, предложившего объединить в единую структуру существовавший математический отдел и несколько теоретических лабораторий Института.

В 1965 году А .Я. Повзнер пригласил из Харькова очень хороших математиков: В.П.Гурария , В. И. Мацаева и В. Д. Мильмана. Их интересы лежали в области теории функций , функционального анализа, топологии. Хоть они и не занимались непосредственно прикладными задачами, влияние их на математическую жизнь в отделе и, вообще в Черноголовке, было велико. Они активно участвовали в семинаре, расширили связи с учеными из других институтов, приглашали интересных людей на семинар, прочли целый ряд лекций и докладов: Гурарий (по теории вероятностных процессов и гармоническому анализу, Мацаев – цикл докладов по теории интерполяционных неравенств и цикл лекций по когомологиям).

Еще в начале шестидесятых годов академик Н.Н. Семенов принял решение организовать в Институте химической физики математический отдел, которому поручалась разработка математических методов, позволяющих использовать возможности появившихся тогда первых вычислительных машин для решения проблем химической физики. Институт приобрел вычислительную машину М-20, одну из лучших в СССР машин того времени. В математический отдел были приглашены выдающиеся математики (А.Я. Повзнер, А.И. Вольперт, А.Я. Дубовицкий, А.А. Милютин и др.), которые быстро включились в решение новых для них задач. Параллельно группа высококвалифицированных инженеров под руководством А.И. Станиловского ввела в эксплуатацию вычислительную машину М-20.

Одной из первых задач, поставленных Н.Н. Семеновым, было создание вычислительного комплекса для автоматической расшифровки структуры кристаллов методами рентгеноструктурного анализа. Уже в 1963 году был создан комплекс программ для расшифровки кристаллов, а через десять лет появился усовершенствованный комплекс программ, использующий возможности значительно более мощной вычислительной машины БЭСМ-6. Эта работа, проводившаяся под руководством Б.Л.Тарнопольского, является ярким примером выдающихся достижений математического отдела, возглавляемого профессором А.Я Повзнером.

Важным направлением работы математического отдела явилась разработка программ для проведения квантово-химических расчетов. Это была вторая проблема, поставленная Н.Н. Семеновым. Разработанная под руководством А.Н. Ивановой программа атомных расчетов методом Хартри-Фока была одной из первых в мире.

Задачи горения и взрыва потребовали применения новых математических методов, которые развивали А.И. Вольперт, С.И. Худяев и К.Г. Шкадинский. В результате оказалось возможным решить ряд макрокинетических задач, возникших при анализе проводимых в Институте экспериментов.

Принципиально новые подходы к задачам теории оптимальных процессов привели А.Я. Дубовицкого и А.А. Милютина к созданию теории, обобщающей подходы, основанные на принципе максимума Л.С. Понтрягина.

Важное значение для интерпретации кинетических экспериментов имели методы качественной теории дифференциальных уравнений, развитые для этих целей под руководством А.И. Вольперта и А.Н. Ивановой.

Наряду с математическим отделом в Институте работали и другие теоретические подразделения. Лаборатория профессора В.И. Ошерова получила фундаментальные результаты по динамике атомно-молекулярных процессов и кинетике неравновесных химических реакций. В лаборатории профессора Б.Н. Провоторова была разработана теория многоимпульсных экспериментов ЯМР в твердом теле, предложены методы для исследования динамических процессов и формы линии ЯМР в твердых телах. Развитие фундаментальных основ химической технологии – основное направление лаборатории Л.П. Холпанова.

При организации теоретического отдела важную роль сыграл академик А.Л. Бучаченко, который стал научным руководителем отдела. Выдающийся ученый, лидер современной спиновой химии, А.Л. Бучаченко внес существенный вклад в становление теоретического отдела.

Сегодня теоретический отдел объединяет четыре лаборатории и две группы. В отделе проводятся теоретические исследования элементарных процессов в химических реакциях, многоквантового ЯМР и ЯМР в полимерах, динамики и релаксации электронных и ядерных спинов, спинового компьютинга, математическое моделирование критических явлений и нелинейных эффектов самоорганизации в физико-химических процессах. В отделе работает семинар, обсуждающий наиболее интересные работы сотрудников. Молодые сотрудники отдела за последние несколько лет защитили четыре кандидатские диссертации. Наши результаты публикуются в ведущих отечественных и международных научных журналах.

Тематика отдела интересна и разнообразна, она охватывает основные проблемы химической физики. Научная работа в отделе требует глубоких знаний по физике, математике и информатике. Работать у нас трудно, но очень интересно. Мы приглашаем молодежь России поступать к нам для подготовки дипломов бакалавров, магистров и кандидатских диссертаций.

Э.Б. Фельдман

История отдела полимеров и композитных материалов

No post found