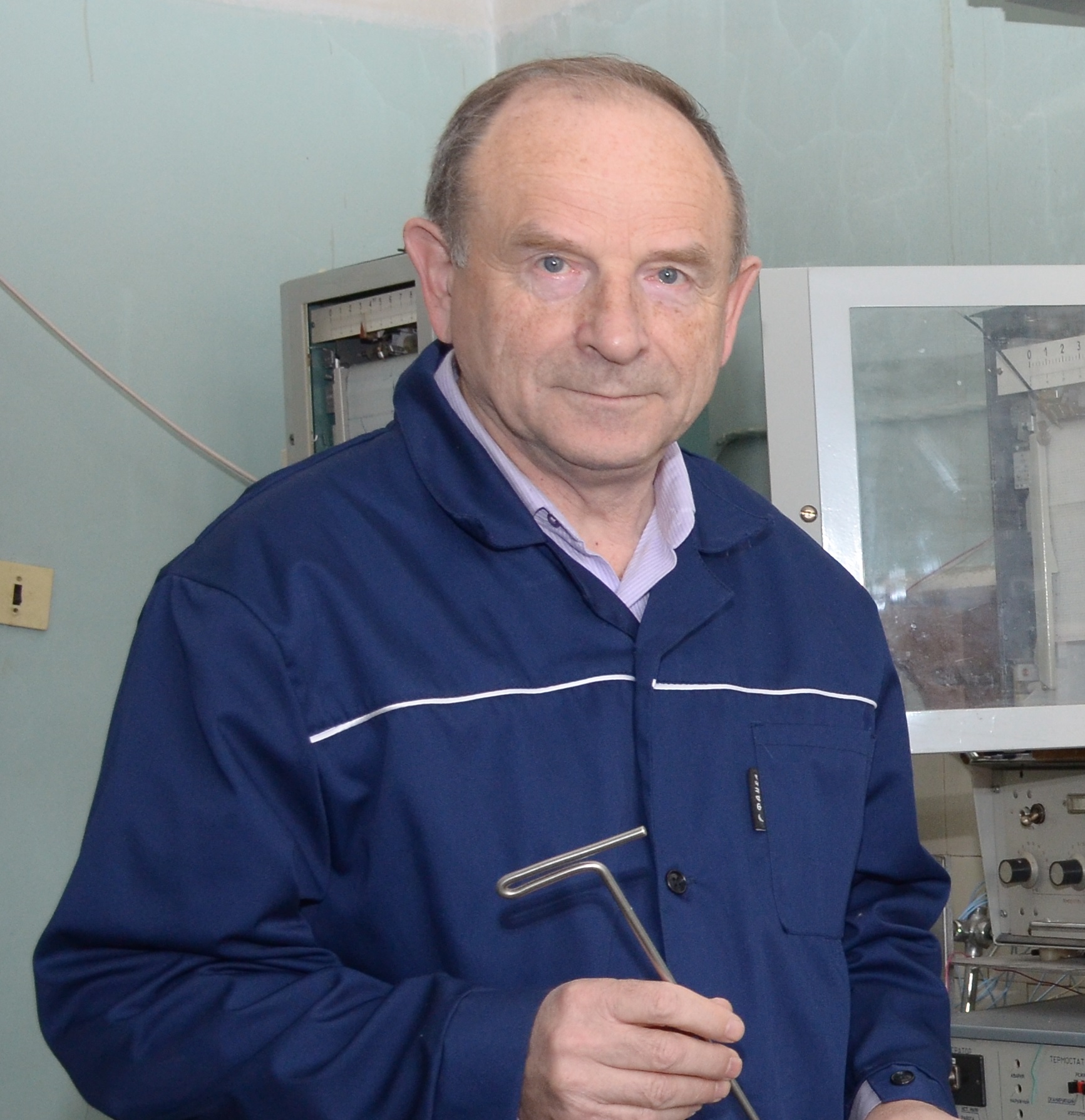

15 июня 2025г. исполнилось 75 лет Казакову Анатолию Ивановичу, доктору химических наук, главному научному сотруднику, и.о. заведующего лабораторией Отдела горения и взрыва.

Анатолий Иванович работает в Институте с 1972 г, последние 20 лет в должности заведующего лабораторией кинетической калориметрии.

Казаков А.И. внес значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных исследований в области изучения термостабильности энергоемких соединений, их совместимости с другими компонентами энергетических композиций различного применения, на решение важной народохозяйственной задачи по снижению опасностей при индустриальной многотоннажной наработке аммиачной селитры. Одной из важнейших задач является поиск условий индустриального синтеза компонентов и эксплуатации изделий, содержащих энергоемкие композиции, гарантирующих недопущение возникновения теплового взрыва.

Казаков А.И. является автором более ста научных работ, опубликованных в высокорейтинговых журналах, нескольких патентов РФ.

Особо хочется отметить, что Казаков А.И. всегда отличался большим трудолюбием и ответственным отношением к своим служебным обязанностям.

От души желаем Вам доброго здоровья на долгие-долгие годы, неиссякаемой энергии, новых научных свершений!