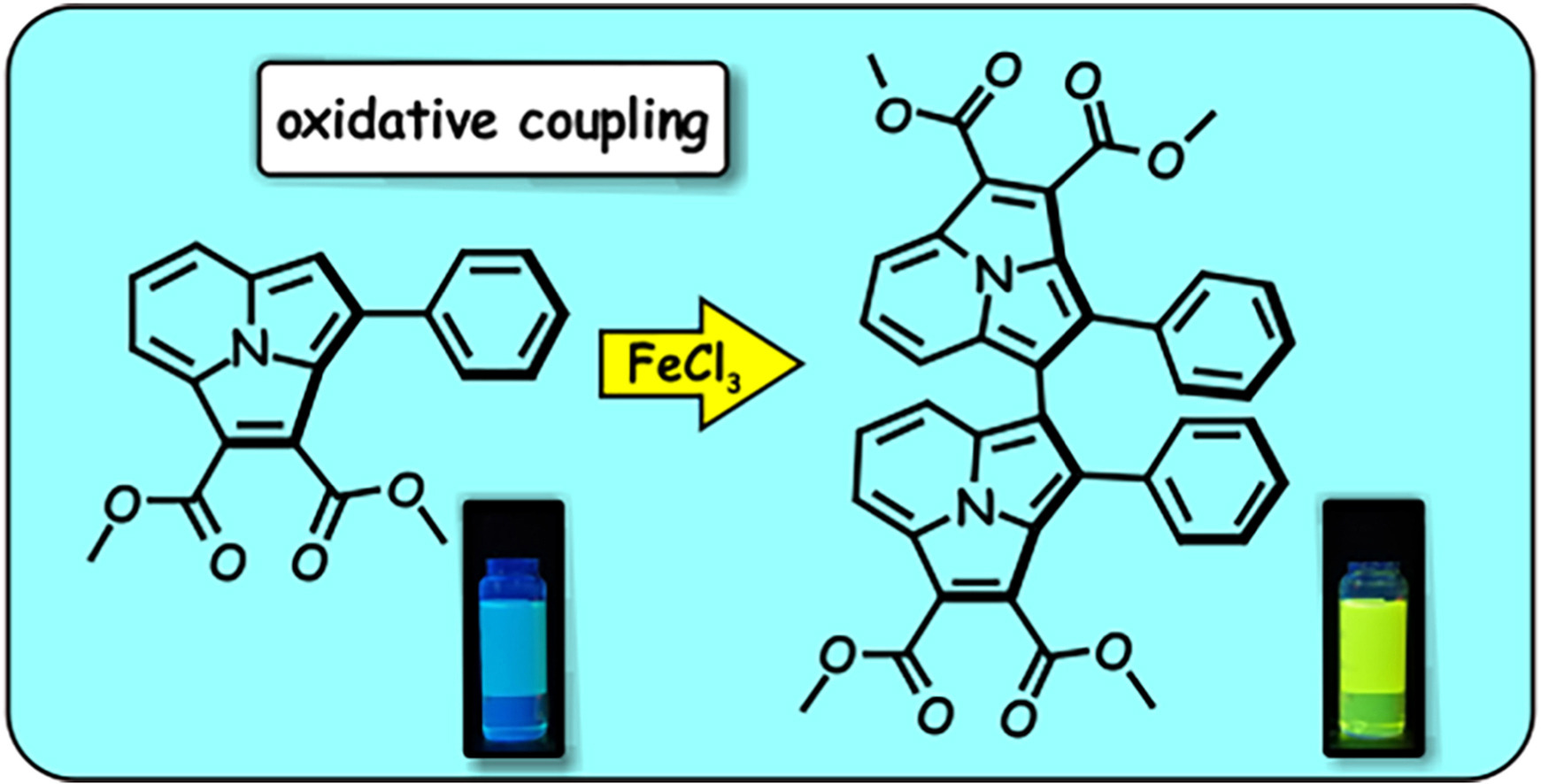

Флуорофоры – это молекулы, способные поглощать свет определенной длины волны и испускать его на другой, более длинной волне. Эти “светящиеся молекулы” широко используются в различных областях, от биомедицинских исследований и диагностики до аналитической химии и разработки новых материалов. Ключевым свойством флуорофоров является так называемый стоксов сдвиг (или сдвиг Стокса) – разница между длинами волн поглощенного и испущенного света. Большой стоксов сдвиг позволяет лучше разделить возбуждающий и испускаемый сигналы, что важно для получения точных и надежных результатов. В данной работе обнаружен новый класс флуорофоров с необычайно большим стоксовым сдвигом.

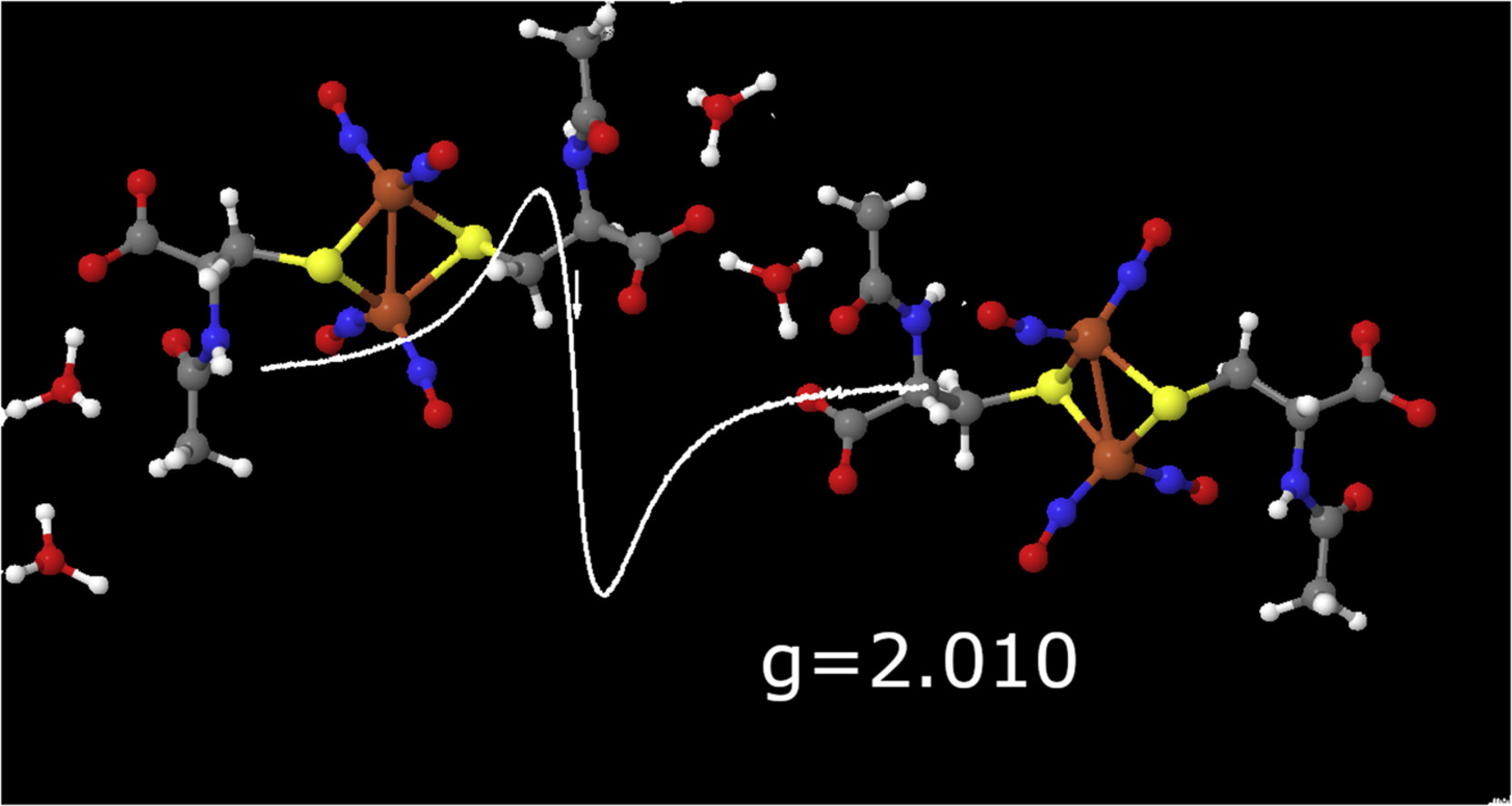

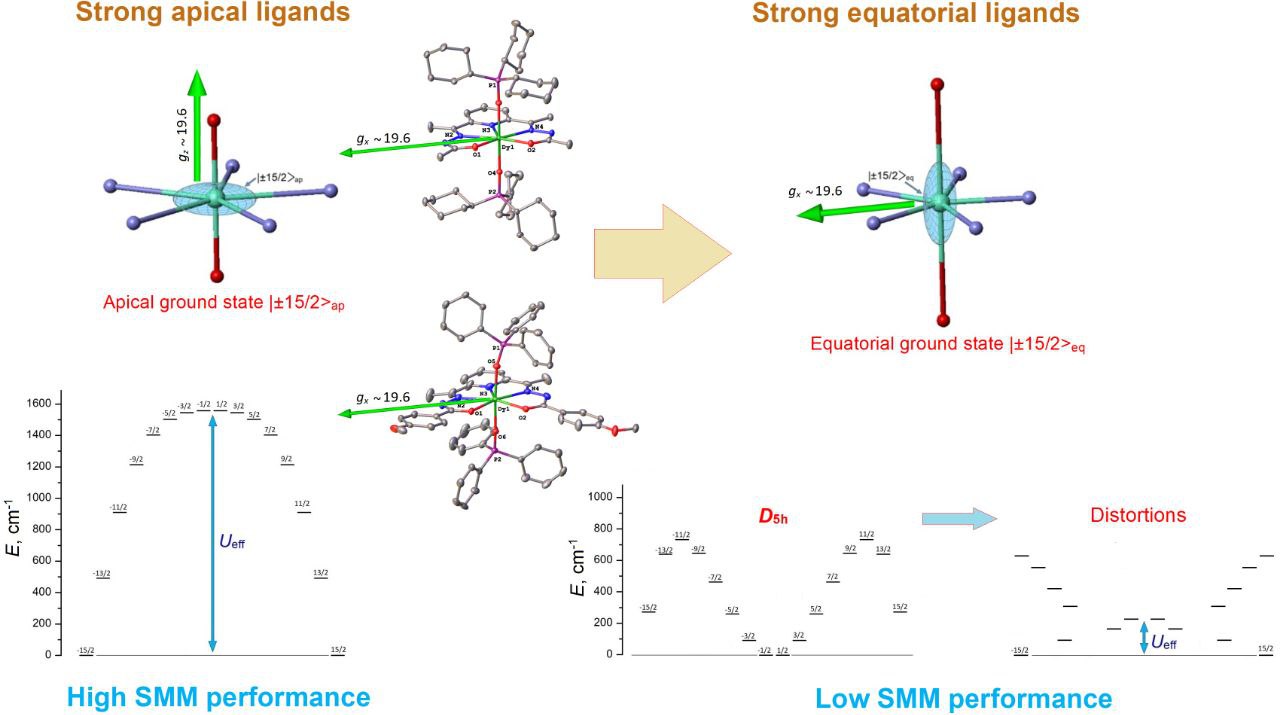

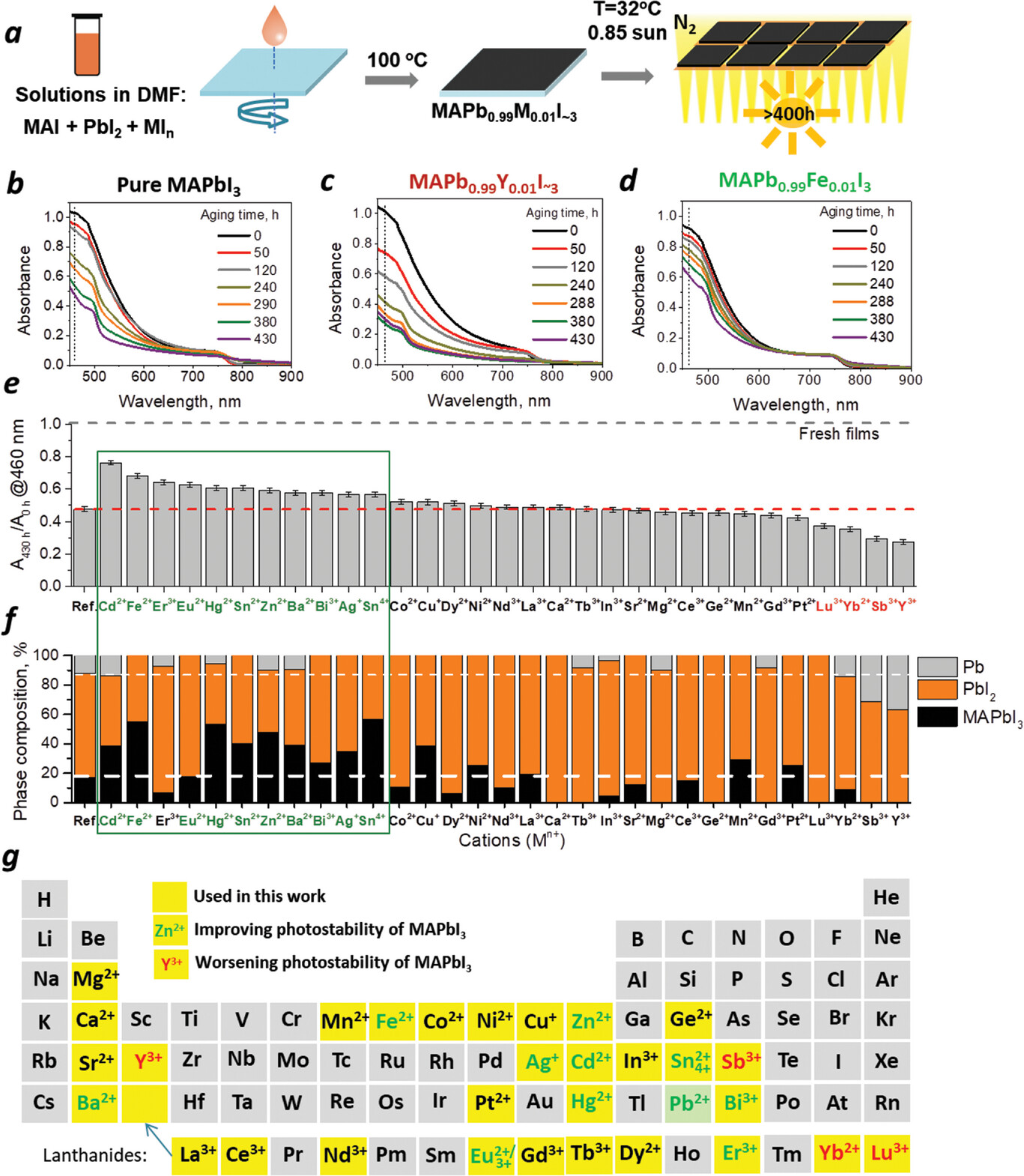

Исследователи ФИЦ ПХФ и МХ РАН вместе с коллегами из Иркутского института химии СО РАН открыли новый класс флуорофоров, представляющих собой 14-членные гетероциклы с мостиковым атомом, – пирролил-диазабицикло[8.3.1]тетрадекадиеноны, (PY-14-ONE), которые характеризуются гигантскими стоксовыми сдвигами, достигающими 8000-10250 см⁻¹, а также практически нулевым перекрытием полос поглощения и испускания. Флуоресценция полученного флуорофора PY-14-ONE максимальна в сине-зеленой области спектра (454 ≤ λem ≤ 513 нм в ацетонитриле). В водорастворимой солевой форме, которая получается путем алкилирования в реакции с MeI, максимум флуоресценции смещается в красную область (478 ≤ λem ≤ 516 нм в воде). Молекулярные и кристаллические структуры нового соединения и его солевой формы установлены методом РСА.

Следует подчеркнуть, что PY-14-ONE был получен в Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН оригинальным синтезом из 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ена (DBU), который реагирует с ацетилэтинилпирролами без катализаторов в мягких условиях, образуя конечные продукты с выходами 34-58%. Открытая реакция представляет собой расширение кольца DBU и, учитывая доступность ацетилэтинилпирролов, создает перспективы для разработки новых флуорофоров.

Результаты квантовохимических расчетов методом TD-DFT показывают, что пиррольное кольцо в PY-14-ONE играет важную роль в формировании стоксова сдвига. Этот сдвиг может быть дополнительно увеличен путем присоединения подходящих заместителей, которые в возбужденном состоянии S1 будут создавать протяженную сопряженную систему и вызывать значительное изменение молекулярной структуры за счет ее уплощения.

Таким образом, открытие нового класса флуорофоров PY-14-ONE с гигантским стоксовым сдвигом дает новые возможности для разработки более эффективных и точных методов визуализации и анализа в различных областях науки и техники.

В работе принимали участие ученые ФИЦ ПХФ и МХ РАН:

Елена Г. Мартьянова, Владимир Ф. Разумов, – Лаборатория фотоники

наноразмерных структур, Денис Корчагин – лаборатория структурной химии

Совместно с коллегами из других исследовательских центров:

- Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН

- Лаборатория квантово-химического моделирования молекулярных систем, Иркутский государственный университет

Trofimov B.A., Sobenina L.N., Petrova O.V., Sagitova E.F., Petrushenko K.B., Tomilin D.N., Martyanova E.G., Razumov V.F., Oparina L.A., Ushakov I.A., Korchagin D.V., Belogolova A.M., Trofimov A.B. // Macrocyclic Bridgehead Fluorophores, Pyrrolyldiazabicyclo[8.3.1] tetradecadienones, with Giant Stokes Shifts. //Journal of Organic Chemistry, 26 November, 2024 Q-1, IF = 3,3